Dari Penjaga Kedaulatan Hingga Pengawal Budaya

Keberadaan Prajurit Keraton Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari perang antara Pangeran Mangkubumi melawan VOC (1746-1755). Dalam perang yang disebut juga sebagai "Perang Mangkubumen" ini, Pangeran Mangkubumi dibantu oleh banyak pihak, termasuk kerabat dari lingkungan keraton. Di antaranya ada Raden Rangga Prawirasentika, Pangeran Hadiwijaya, Pangeran Singasari, Pangeran Hangabehi, dan Raden Mas Said. Beberapa kerabat tersebut memiliki pasukan sendiri yang tentu saja turut serta dalam perang yang dijalankan oleh pemimpin mereka.

Perang Mangkubumen berakhir dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti menandai pula lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Dengan terbentuknya kerajaan baru, maka sudah menjadi kewajaran apabila dibentuk pula perangkat untuk menjalankannya. Abdi Dalem sebagai aparatur sipil, dan prajurit sebagai aparatur militer. Kesatuan-kesatuan prajurit yang berperang dalam Perang Mangkubumen itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Prajurit Keraton Yogyakarta.

Tidak mengherankan apabila kemudian kekuatan militer Keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono I tergolong sangat kuat. Sebagai gambaran, pada tahun 1781, Sri Sultan Hamengku Buwono I mampu memenuhi permintaan bantuan dari Belanda yang sedang berperang melawan Inggris. Sri Sultan Hamengku Buwono I mengirim 1132 prajurit ke Batavia. Jumlah itu terdiri dari 1000 prajurit biasa, 100 pasukan milik Putra Mahkota (Adipati Anom), dan 32 perwira yang terdiri dari para pangeran.

Ilustrasi pengikut Pangeran Mangkubumi dalam relief di Pagelaran Keraton Yogyakarta.

Sumber: Tepas Tandha Yekti

Sumber: Tepas Tandha Yekti

Kekuatan militer Keraton Yogyakarta berkembang lagi pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono II. Sri Sultan Hamengku Buwono II sangat membenci Belanda yang ia nilai terus merongrong kewibawaan dan kekuasaannya. Karena itu ia terus memperkuat kekuatan pertahanan sebagai persiapan jika harus berperang.

Keempat sudut benteng dibangun lebih menonjol dan diperlengkapi dengan bastion (menara pantau) sehingga tampak seperti yang kita kenal saat ini. Meriam-meriam baru di cor di Gresik, sedang perlengkapannya dikerjakan di pabrik senjata kerajaan di Kota Gedhe.

Pada 1808, Sri Sultan Hamengku Buwono II memiliki sekitar 1.765 prajurit, 976 di antaranya menyandang senapan. Semuanya merupakan pengawal pribadi Sultan yang digaji dalam bentuk tanah dan tinggal sangat dekat dengan keraton.

Selain pasukan istimewa tersebut, Sultan dapat juga mengerahkan pasukan para pejabat yang disebut sebagai prajurit arahan. Ada sebanyak 7.246 prajurit milik para pangeran keraton. Sedangkan dari para bupati, Sultan masih bisa mendapatkan 2.126 prajurit lagi. Dapat dikata, Sultan mampu menghimpun pasukan lebih dari 10.000 prajurit jika dibutuhkan.

Kesatuan-kesatuan prajurit yang dimiliki keraton saat itu memiliki kekhasannya masing-masing. Seperti misalnya Prajurit Suronoto, adalah pasukan yang terdiri dari kelompok pejabat agama bersenjata.

Begitu juga Prajurit Dhaeng, yang berasal dari Sulawesi. Pasukan ini didatangkan ke Jawa dan menjadi bagian dari kekuatan Raden Mas Said. Awalnya Pangeran Mangkubumi (yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I) dan Raden Mas Said bersekutu. Tapi terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian Raden Mas Said dengan istrinya, Ratu Bendara, yang merupakan putri dari Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Raden Mas Said kemudian memulangkan mantan istrinya itu dengan pengawalan prajurit pilihan yang tidak lain adalah Prajurit Dhaeng. Sesampainya di Keraton Yogyakarta, rombongan ini disambut dengan sangat baik oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I. Atas keramahan itu, Prajurit Dhaeng memutuskan tidak pulang dan malah mengabdi setia kepada Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Ada juga Prajurit Langenkusumo. Kadang disebut juga sebagai prajurit estri (perempuan). Prajurit Langenkusumo terdiri dari prajurit perempuan yang berasal dari anak perempuan pejabat tinggi atau keluarga lapisan atas di pedesaan. Kemampuan Prajurit Langenkusumo pernah mengundang decak kagum Daendels pada kunjungannya di tahun 1809. Selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, ia disuguhi pertunjukan berupa perang-perangan yang dilakukan empat puluh anggota Prajurit Langenkusumo di alun-alun selatan. Prajurit-prajurit perempuan tersebut mampu menunggang kuda dengan begitu tangkas dan mampu menembakkan salvo dengan sangat baik.

Seperti yang sudah diperhitungkan, ketegangan antara Sri Sultan Hamengku Buwono II dengan pemerintah kolonial semakin memuncak. Perselisihan ini berakibat pada penyerbuan tentara Inggris, yang saat itu menguasai Hindia Belanda, ke dalam Keraton Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juni 1812 pertahanan Keraton berhasil dijebol. Peristiwa ini dikenal dengan Geger Sepehi, yang mengambil nama dari resimen Sepoy asal India yang direkrut oleh Inggris untuk menyerang Keraton.

Kekalahan Keraton Yogyakarta mengakibatkan Sri Sultan Hamengku Buwono II turun dari tahta. Posisi Sri Sultan Hamengku Buwono II kemudian digantikan oleh Putra Mahkota yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono III. Akibat kekalahan ini, Sultan yang baru terpaksa menandatangi perjanjian yang disodorkan oleh pemerintah kolonial. Perjanjian tersebut antara lain melarang keraton untuk memiliki pasukan militer apapun kecuali yang diizinkan oleh pemerintah kolonial. Prajurit Keraton tidak lebih hanya berfungsi sebagai pengawal Sultan dan penjaga keraton.

Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono IV, usaha untuk melemahkan pertahanan keraton terus dilakukan. Jumlah prajurit dikurangi kembali. Pemukiman prajurit yang sebelumnya ada di dalam benteng dipindahkan keluar dengan alasan pemukiman di dalam benteng sudah terlalu padat.

Tak ayal pemindahan prajurit ke luar benteng melemahkan pertahanan keraton. Menanggapi hal trsebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IV kemudian menempatkan pemukiman baru tersebut mengelilingi keraton sehingga membentuk tapal kuda dari arah barat, timur, dan selatan. Dengan demikian para prajurit masih bisa segera melindungi keraton apabila diperlukan.

Dalam masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V, terjadilah perang terbesar dalam sejarah Pulau Jawa. Perang tersebut dicetuskan oleh Pangeran Diponegoro, putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono III. Oleh karenanya sering disebut sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa (1825-1830).

Perang yang sangat luas dan berkepanjangan ini menimbulkan trauma pada pihak Belanda. Mereka tidak mau lagi ada prajurit yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk melawan mereka. Sekali lagi terjadi pemangkasan Prajurit Keraton secara besar-besaran. Jumlah kesatuan prajurit dikurangi separuhnya hingga tinggal tiga belas saja. Pada tiap kesatuan dilakukan pelucutan senjata hingga kekuatan personil berkurang sampai hanya tinggal seperempatnya. Prajurit Keraton yang awalnya merupakan penjaga kedaulatan kini benar-benar hanya berfungsi sebagai prajurit seremonial belaka.

Tatkala sisi militer keraton dipangkas hingga habis, sisi kebudayaan menjadi berkembang pesat. Pada saat itulah seragam Prajurit Keraton yang sederhana mulai dikembangkan hingga tampak semarak dan menarik dipandang.

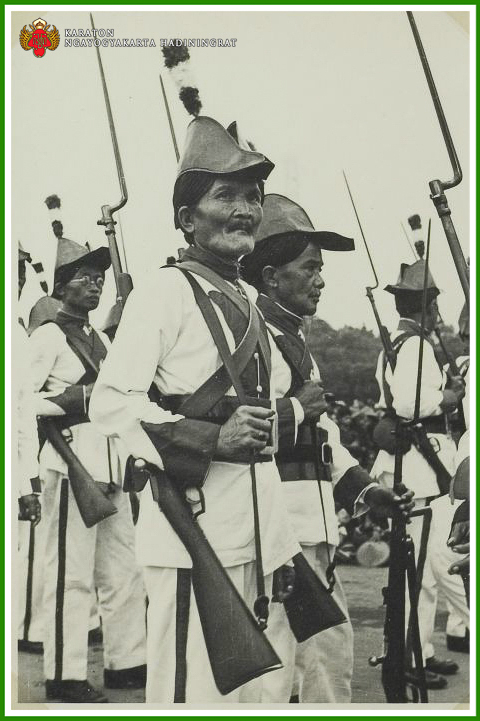

Prajurit Keraton pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

Sumber: KITLV

Keadaan ini terus berlanjut hingga sepeninggal Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Gubernur Jenderal Hindia L. Adam mendekati calon raja terpilih, GRM. Dorojatun (yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono IX). Gubernur Adam menyodorkan kontrak politik yang salah satu pasalnya menginginkan supaya Prajurit Keraton Yogyakarta diubah sifatnya. Prajurit yang semula hanya bersifat seremonial diangkat menjadi legiun dan bernaung di bawah panji-panji KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Sedang pembinaan dan anggaran pasukan itu diambil dari kas Keraton Yogyakarta.

GRM. Dorojatun menolak dengan tegas permintaan Gubernur Adam. Selain memandang hal itu tidak adil, GRM. Dorojatun juga sudah memperhitungkan gerak serbuan Jepang yang mengarah ke selatan. Besar kemungkinan legiun baru itu akan dikirim untuk membantu pasukan Belanda melawan Jepang sedangkan Keraton Yogyakarta tidak bisa berbuat apa-apa.

Perundingan ini terus berlarut sampai Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Jawa. Jepang mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda dan menunjuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai koo (penguasa daerah) Yogyakarta.

Pada tanggal 1 Agustus 1942, Jepang mengeluarkan petunjuk yang salah satunya adalah pembubaran balatentara Kesultanan Yogyakarta. Mulai saat itu, Keraton Yogyakarta benar-benar tidak lagi mempunyai prajurit.

Ada yang menyatakan pendapat bahwa pembubaran ini sebenarnya taktik dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sultan tidak mau Prajurit Keraton dipergunakan Jepang untuk kepentingannya. Hal ini sejalan dengan strategi Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang membangun selokan Mataram agar penduduk Yogyakarta tidak dikerahkan Jepang untuk melakukan romusha, kerja paksa untuk membangun proyek-proyek militer Jepang.

Prajurit Keraton dihidupkan kembali pada tahun 1970. Keberadaannya direkonstruksi atas prakarsa BRM. Herjuna Darpita (yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengku Bawono ka 10), RM. Tirun Marwita, Karebet Sutardi, RM. Mudjanat Tistama, KRT. Brajanegara, dan RB. Niti Gumito. Kemunculannya didorong oleh penyelenggaraan karnaval budaya waktu itu.

Prajurit Keraton pada awal abad ke-20.

Sumber: Tepas Tandha Yekti

Sumber: Tepas Tandha Yekti

Dhaeng adalah kesatuan pertama yang dihidupkan kembali. Kesatuan Dhaeng dinilai paling menarik karena instrumennya yang ramai sehingga mampu menarik perhatian masyarakat. Kelengkapan instrumen Prajurit Dhaeng terdiri dari tambur, seruling, ketipung, dhodhog, bendhe besar, bendhe kecil, kecer, dan pui-pui.

Mulai saat itu, satu persatu kesatuan-kesatuan prajurit yang disebut sebagai bregada mulai dihidupkan kembali guna melengkapi acara-acara kebudayaan Keraton. Ada kesatuan-kesatuan yang dihidupkan kembali namun ada juga yang dilebur menjadi kesatuan baru. Jumlah keseluruhan terdapat 10 kesatuan (bregada) yang dipertahankan hingga hari ini. Bregada-bregada Prajurit Keraton ditempatkan di bawah kepengurusan Tepas Kaprajuritan. Secara struktural merupakan bagian dari Keraton Yogyakarta, namun para anggota prajuritnya tidak terikat oleh pangkat dan kedudukan tertentu dalam Keraton.

Keberadaan prajurit ini tidak lagi memiliki fungsi pertahanan. Semata hanya untuk kegiatan budaya. Dari masa ke masa, keberadaan Prajurit Keraton mengikuti dinamika zaman. Prajurit yang awalnya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan berangsur-angsur telah berganti fungsi menjadi pengawal kebudayaan.